Gebäude begrünen – Lebensräume für Mensch und Natur

Artikel & Fachartikel

Partner:innen

Gebäude bieten wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Ein interdisziplinäres Projektteam zeigt, wie Dach- und Fassadenbegrünung die Biodiversität fördert – und dabei auch die Lebensqualität für uns Menschen verbessert.

Auf meiner Merkliste speichern

Potenzial von Gebäude für Biodiversität und Landschaftsqualität

Seewasserwerk Moos in Zürich-Wollishofen

1914 wurden die Flachdächer des Seewasserwerks Moos in Zürich-Wollishofen mit Erde aus der Umgebung bedeckt. Damals gab es noch zahlreiche artenreiche Feuchtwiesen in der Region, in denen heute seltene Pflanzen wie Orchideen wuchsen. Fast alle diese Feuchtgebiete sind heute überbaut oder für die landwirtschaftliche Nutzung drainiert. Nur auf den Flachdächern blieb ein Teil der ursprünglichen Artenvielfalt inklusive der Orchideen erhalten. Botaniker haben 180 verschiedene Pflanzenarten auf dem rund drei Hektaren grossen Gelände gezählt. Von dieser Vielfalt profitieren auch selten gewordene Insekten. Heute gilt das Seewasserwerk als vorbildliches Beispiel dafür, wie Bauwerke im Siedlungsraum Lebensräume bieten können, die den Wert eines Schutzgebiets gemäss Artikel 18b Absatz 1 des Natur- und Heimatschutzgesetzes (NHG) haben – und damit Teil der Ökologischen Infrastruktur sind.

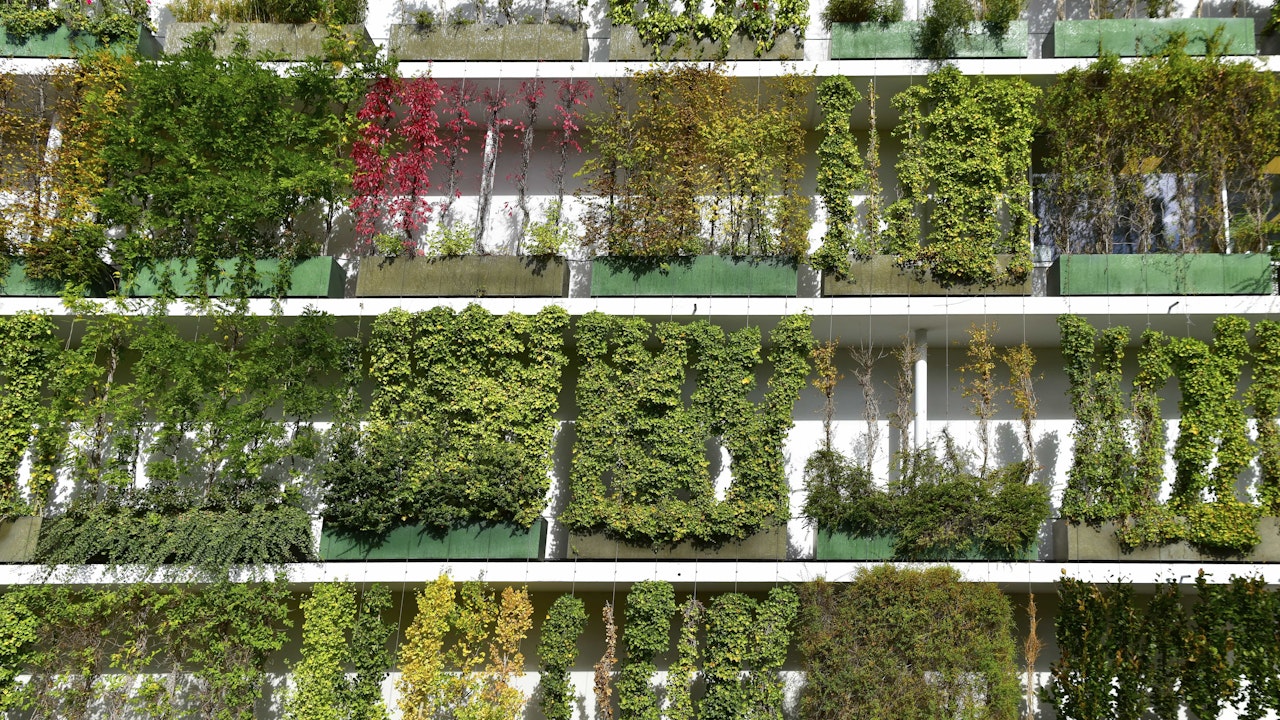

Vertikale Begrünung im Stücki Park Basel

Nicht nur horizontale Flächen eignen sich als Lebensraum, sondern auch vertikale, wie der Stücki Park bei Basel seit 2012 beweist. Geplant war von Anfang an eine grüne Oase im industriellen Grau. An drei Seiten wachsen Kletterpflanzen wie Glyzinie, Geissblatt und Pfeifenwinde, die alle im Boden wurzeln; an der vierten Fassade wachsen zahlreiche Gehölzarten in Trögen. Damit bieten alle vier Fassaden Vögeln und Insekten Unterschlupf, Nistmöglichkeiten und Nahrung in einer stark urbanisierten Umgebung. Zudem schützt das Grün vor Lärm, sorgt für ein angenehmes Raumklima, wirkt der Bildung von Hitzeinseln entgegen, reinigt die Luft von Feinstaub und ist schön anzusehen.

Herausforderungen der Verdichtung

Der Einbezug der Natur in die Baukultur war noch nie so wichtig wie heute, denn die bauliche Verdichtung führt meist zu mehr Versiegelung. Das Grün gerät zunehmend unter Druck. Die Wildtiere leiden an einem Mangel an Nist- und Versteckplätzen, welcher unter anderem durch die moderne Bauweise verstärkt wird. Heutige Gebäude entsprechen zwar häufig den neusten Energiestandards, besitzen jedoch eine geringe Strukturvielfalt. Bei den Materialien dominieren Beton, Stahl und Glas, die Fassaden bestehen meist aus glatten Oberflächen mit grossen Fensterverglasungen. Für das vom Raumplanungsgesetz geforderte Ziel einer qualitativ hochwertigen Verdichtung braucht es daher zusätzliche oder neue Wege, um attraktive Frei- und Grünräume innerhalb einer nachhaltigen Stadt- und Siedlungsentwicklung zu sichern und zu fördern.

Pilotprojekt des BAFU: Potenzial Gebäude

Das Bundesamt für Umwelt Bafu hat den Handlungsbedarf erkannt und im Rahmen der Strategie Biodiversität Schweiz und des damit verbundenen Aktionsplans das Pilotprojekt «Biodiversität und Landschaftsqualität in Agglomerationen fördern» ins Leben gerufen. Ziel des Teilprojekts «Potenzial Gebäude» war es, bei allen Beteiligten des Planens und Bauens (z. B. Architektinnen, Bauunternehmen, Investoren) Interesse an der Gebäudebegrünung und der Integration von Biodiversität zu wecken. Dazu wurde unter anderem der aktuelle Stand der angewandten Forschung zum Thema Gebäudegrün und Wildtierförderung im Sinne einer Synthese aufbereitet und zusammengefasst, Best-Practice-Beispiele analysiert, Interviews mit Fachpersonen geführt, konkrete Handlungsansätze formuliert und ein Kommunikationskonzept erstellt (Baumann et al. 2022). Das Projektteam setzte sich aus den relevanten Akteursgruppen zusammen: Planende aus Architektur und Landschaftsarchitektur, Fachleute im Bereich Biodiversität und Facility Management sowie Spezialistinnen und Spezialisten für Kommunikation und Mitwirkung im Städtebau. Es zeigte sich, dass das Wissen darüber, wie eine Dach- und Fassadenbegrünung umgesetzt werden kann, weitgehend vorhanden ist. Insbesondere im Bereich der Dachbegrünung kann man in der Schweiz auf langjährige Praxiserfahrung, eine Vielzahl von Studien, Merkblättern und Anleitungen zurückgreifen. Auch die bodengebundene Fassadenbegrünung blickt auf eine lange Geschichte zurück; im Vergleich zur Dachbegrünung ist sie aber nicht standardisiert und auch nicht gesetzlich verankert. Trotz steigendem Interesse steht man der Fassadenbegrünung wegen Brandschutz- und Fassadenfragen sowie möglicher Zunahme von Insekten direkt vor dem eigenen Fenster mit Skepsis gegenüber. Der Förderung von Wildtieren an Gebäuden wird hingegen schon länger Beachtung geschenkt.

13 Handlungsempfehlungen und Ausblick

Das Projektteam hat insgesamt 13 konkrete Handlungsempfehlungen formuliert, um die Integration von Gebäudegrün und der Wildtierförderung in Planung, Realisierung, Unterhalt und Betrieb bei den verschiedenen Zielgruppen zu fördern. Eine Flowchart bietet einen schnellen Überblick über die im Planungs- und Umsetzungsprozess relevanten Handlungsschritte. Besonders wichtig ist die Kommunikation: Sie ist ein Erfolgsfaktor im ganzen Prozess zur Förderung von Biodiversität am Gebäude. Innerhalb des Prozesses stellt sie das Funktionieren der interdisziplinären Zusammenarbeit sicher und schafft dank Partizipation und Information Akzeptanz und Identifikation. Es gilt aufzuzeigen, dass biodiversitätsfördernde Massnahmen spannende Gestaltungselemente sein können und attraktive Gebäude und Freiräume schaffen. Ein nächster Schritt sollte sein, aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse und vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen – und in Abstimmung mit den Resultaten der weiteren, thematisch verwandten Studien – konkrete Schritte und Massnahmen zu entwickeln: Damit die Biodiversität im verdichteten Raum als Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Weiterentwicklung unseres Lebensraums etabliert werden kann.

Quellen und weiterführende Informationen

ZHAW, Studienauftrag: Potenzial von Gebäude für Biodiversität und Landschaftsqualität in Agglomerationen